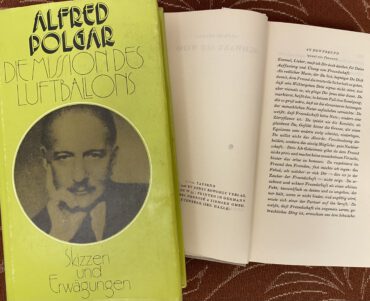

Vor 150 Jahren wurde der österreichische Journalist und Kritiker Alfred Polgar geboren

WIEN/BERIN. Die Suche nach einem Hauptwerk wird als vergebliche enden. Alfred Polgar hat keines hinterlassen. Der spätere „Meister der kleinen Form“ erblickte vor 150 Jahren in der Wiener Leopoldstadt das Licht der Welt, am 17. Oktober 1873. Der Last, die solche Zuschreibung trotz Vielseitigkeit mit sich brachte, wurde er sich bewusst: „Ich bin“, schrieb er 1951 an Alfred Neumann, „seit Jahr und Tag als Feuilletonist stigmatisiert.“

Zurecht oder nicht: Darin liegt der Hauptgrund, warum sein Name, anders als noch vor dreißig, vierzig Jahren, bei vielen Zeitgenossen kaum mehr Assoziationen hervorruft. Wenige sind noch am Leben, die seine Texte in den Zeitungen gelesen haben. Also: „Warum und zu welchem Ende studieren wir „Der Alltagsrezensent“ weiterlesen