Vor 150 Jahren wurde der österreichische Journalist und Kritiker Alfred Polgar geboren

WIEN/BERIN. Die Suche nach einem Hauptwerk wird als vergebliche enden. Alfred Polgar hat keines hinterlassen. Der spätere „Meister der kleinen Form“ erblickte vor 150 Jahren in der Wiener Leopoldstadt das Licht der Welt, am 17. Oktober 1873. Der Last, die solche Zuschreibung trotz Vielseitigkeit mit sich brachte, wurde er sich bewusst: „Ich bin“, schrieb er 1951 an Alfred Neumann, „seit Jahr und Tag als Feuilletonist stigmatisiert.“

Zurecht oder nicht: Darin liegt der Hauptgrund, warum sein Name, anders als noch vor dreißig, vierzig Jahren, bei vielen Zeitgenossen kaum mehr Assoziationen hervorruft. Wenige sind noch am Leben, die seine Texte in den Zeitungen gelesen haben. Also: „Warum und zu welchem Ende studieren wir Alfred Polgar?“, schrieb Ulrich Weinzierl 1977 und rief damit eine Frage in Erinnerung, die schon Kurt Tucholsky zu Polgars 50. Geburtstag gestellt hatte. Sie ist legitim geblieben. Mittlerweile wird man den Sohn des Klavierlehrers Josef Polak zur Riege jener Klassiker zählen müssen, die mehr gelobt denn gelesen werden. Vorangestellt sei daher eine andere: Wer war Polgar, der 1914 diesen Namen hatte eintragen lassen, der im Ungarischen „Bürger“ bedeutet?

„Ich habe vielerlei studiert und nichts gelernt. War Journalist, Parlamentsberichterstatter, Theaterkritiker. Übersiedelte 1927 nach Berlin und ging 1933 wieder nach Wien zurück. Besondere Kennzeichen meines Lebens: keine.“ Diese Selbstauskunft hatte er 1937 für die Zeitschrift „Das Wort“ abgegeben. Wer aber wollte ernstnehmen, was hier mit gespielter „Selbstverkleinerung“ (Andreas Nentwich) von einem der bedeutendsten Feuilletonisten zum Besten gegeben wurde?

Er stand in einer Reihe mit namhaften (Kaffeehaus-) Literaten, die von Peter Altenberg über Egon Friedell, mit dem er eng befreundet war, bis zu seinem Vorbild Karl Kraus reichte. Zeitlebens schrieben sie „an einem imaginären Wien-Buch […], in dem sich die Menschheit erkennen mußte“ (Karin Kathrein).

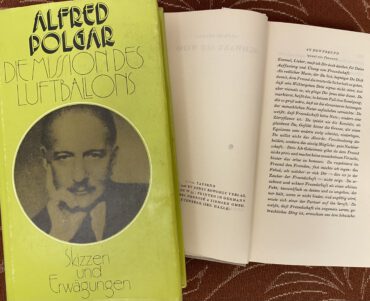

Darin bestand seine eigentliche Leistung, darum studieren wir Polgar: da er etwas vom Menschen verstanden und treffend wie wenige zu Papier gebracht hatte, als Frucht eingehender Beobachtung, tagesaktuell, ohne Theorien auf der Spur zu sein, vielmehr den Glückszuständen und Anfechtungen, Freuden und Abgründen der großen und vielleicht mehr noch der vermeintlich kleinen Leute. Er „rezensierte den Alltag“, befand Marcel Reich-Ranicki. Polgar schaute oft auf das, was vordergründig keine Geschichte hergeben mochte: auf die Faszination eines Kindes über einen Luftballon, den letzten Spaziergang einer Frau mit ihrem Hund, einen Hasen, der als Braten endete – und je eine zweite, dritte Ebene davor, dahinter, darunter, darüber. Unzählige seiner Feuilletons sind in Sammelbänden erschienen, auch bei dem großen Dampfer Rowohlt. Den wohl repräsentativsten Querschnitt liefert das 1975 bei „Volk und Welt“ herausgebrachte Buch „Die Mission des Luftballons. Skizzen und Erwägungen“. Hermann Kesten, das wird darin deutlich, nannte ihn an anderer Stelle einen „deutschen Stilisten aus dem alten Österreich“. Dabei sei es ein „einsames Vergnügen, ein deutscher Stilist von Rang zu sein“.

Was ihn auszeichnete, waren – Kafka ähnlich – absurde Komik und moralische Rigorosität. Mit dem „Prager Tagblatt“, der „Wiener Allgemeinen Zeitung“, der „Schau-“, später: „Weltbühne“ oder der Zeitung „Der Morgen“ fand er für seine Arbeiten namhafte Abnehmer, zögerte indes nicht, auch kleinen Häusern seine Worte in den Bleisatz zu diktieren.

Von 1925 bis 1933 lebte er überwiegend in Berlin, da die wirtschaftlichen Perspektiven sich nach dem Zerfall der Doppelmonarchie in seiner Geburtsstadt verdunkelt hatten. Er schrieb für das „Berliner Tageblatt“, bearbeitete und übersetzte Theaterstücke. 1926 erschien Robert Musils Porträt „Interview mit Alfred Polgar“ in der „Literarischen Welt“: „Polgar“, heißt es darin, „… läßt die Dinge laufen, wie sie behaupten, es zu können; er sieht ihnen bloß zu und beschreibt sie. Aber seit Busch hat niemand ihre Misere so boshaft freundlich beschrieben wie er, und offenbar geht er nur darum ins Theater, weil er das Leben dort sucht, wo es am lächerlichsten ist.“ „Die Millionäre der Sprache sind in ihren Mitteln am sparsamsten.“ (Kesten) So wurde seine „Prosa […] zeitlos darin, dass sie das Misstrauen an sprachlichen Übereinkünften spielerisch weckt.“ (Nentwich)

Als die bittere Lächerlichkeit und weit über das Metier der Sprache hinausreichende „Übereinkünfte“ auf der politischen Bühne überhandnahmen, fiel ihm zu Hitler „nichts ein“. Polgar floh mit seiner Frau Elise (1891–1973), die er 1929 geheiratet hatte, außer Landes.

Begonnen hatte er seine journalistische Arbeit schon vor der Jahrhundertwende als idealistischer Anarchist und Kämpfer für die Moderne. Um 1900 traten psychologisierende Erzählungen hinzu, die im Kaffeehausmilieu entstanden. Sie wurden abgelöst von antimilitaristischen Texten in waffenklirrender Zeit, Satirischem, Pazifistischem – während des Ersten Weltkriegs, den er mit Stefan Zweig im Kriegsarchiv zu Wien absolvierte.

Wenige Tage vor dem Reichstagsbrand verließen die Polgars Berlin nach Prag. Auch seine Bücher warfen die Nazis ins Feuer. Zum 60. Geburtstag publizierte die Baseler „National-Zeitung“ einen „Dank an Alfred Polgar“ mit Texten der Brüder Mann, Joseph Roths, Carl Seeligs, Albert Bassermanns, Leo Slezaks, Paula Wesselys. 1937 verfasste er eine 70-seitige Biografie über Marlene Dietrich, die nie erschien. Über die Schweiz, Frankreich, Spanien flohen die Polgars nach Lissabon, schifften sich mit Heinrich und Golo Mann, Franz und Alma Werfel nach den Vereinigten Staaten ein. In Hollywood erhielt er wie Alfred Döblin oder Franz Mehring einen Vertrag als Drehbuchautor. Tatsächlich tätig wurde er nicht. Die Stellen erwiesen sich als Frucht von Symbolpolitik. Konnte man das aber den Amerikanern vorwerfen? Sie hatten die Juden nicht vertrieben. Immerhin floss Einkommen, fand sich obendrein mit der New Yorker Exilzeitschrift „Aufbau“ ein Publikationsorgan. Später bereitete er mit Friedrich Torberg und Leopold Schwarzschild eine deutsche Ausgabe des „Time“-Magazins vor, die nach dem Krieg erscheinen sollte. Das Projekt kam über eine Null-Nummer nicht hinaus. 73-jährig erhielt er die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Dann war der Krieg aus. Polgar nahm die Fäden zum Rowohlt-Verlag wieder auf, bereiste Europa aber erst 1949. Es ging nach Paris, Zürich, Wien, Salzburg, München. Anderthalb Jahre dauerte der Aufenthalt auf dem alten Kontinent, fortan wechselte er mit seiner Frau hin und her. Die Anziehungskraft des deutschsprachigen Raums blieb übergroß, die Skepsis kaum geringer. Schließlich eine späte Ehrung durch die Geburtsstadt: Sie verlieh ihm den Preis der Stadt Wien für Publizistik. Er schrieb wieder Kritiken.

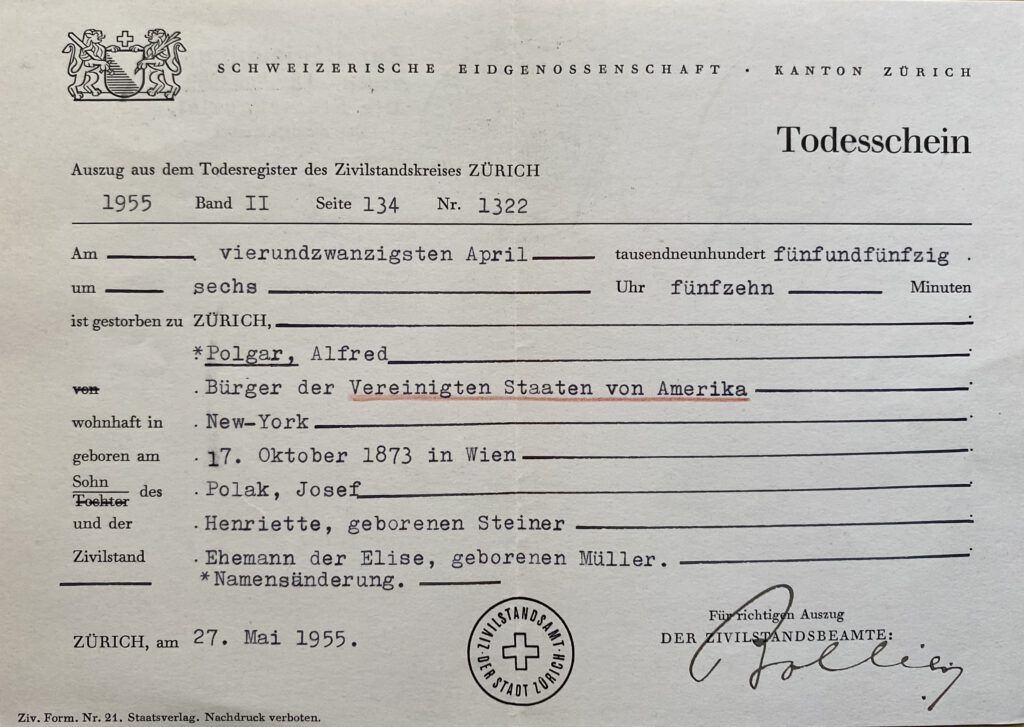

Am 23. April 1955 schloss er in seinem Zürcher Hotel den Text „Drei Theaterabende in Deutschland“ ab. Er war für Torbergs Wiener Zeitschrift „Forum“ bestimmt. Tags darauf ein Herzinfarkt, schnell ein zweiter. Den Notarzt hatte er noch verständigen können. Doch er starb und wurde im Mai in Zürich beigesetzt.

Schon 1929, vor dem großen Wahnsinn, hatte er den Auswahl-Band „Schwarz auf Weiß“ veröffentlicht, darin der Text „An den Freund“. Es ist einer seiner schönsten, bleibend: „Du kennst die feineren Techniken der Freundschaft“, notierte er, „das Ausweichen, das Nicht-Fragen, die rechtzeitige Blindheit und Ertaubung. Du läßt dem Freund nicht Gerechtigkeit widerfahren, wie sie Deine Gesetze statuieren, sondern duldest, daß er nach seinen Gesetzen irre. Du ziehst ihm nicht die Krücken weg, an denen er humpelt, zerstörst nicht das wunderbar komplizierte, kunstvoll gefügte System von Mißverständnissen und Täuschungen, in das sein Leben eingeflochten ist.“ Tiefe und Schönheit, idealisiert, über dreieinhalb Seiten hinweg, die zwar aus Menschenkenntnis gebrochen, doch beschlossen werden damit, dass „schon der Gedanke, daß es Dich, und zwar ohne jede Suspendierung der Naturgesetze, doch eigentlich ganz gut geben könnte“, Trostreiches habe.